Lawinenmodellierung

Allgemein

Im Zuge der Erstellung von Gefahrenzonenplänen spielt der Einsatz von Lawinenmodellen eine wesentliche Rolle. Die Modelle sollen Auslaufzonen und Geschwindigkeiten von möglichen Lawinen modellieren und unter Berücksichtigung möglicher beobachteter Lawinenereignisse helfen, die einzelnen Gefahrenzonen ausweisen. Da sich Staub- und Fließlawinen grundsätzlich anders verhalten, werden diese mit je eigenen Modellen simuliert.

Vorstellung einiger Modelle

- Aval-1D

Wie im Namen bereits angedeutet, handelt es sich hierbei um ein eindimensionales Modell. Die Autoren begründen diesen Schritt damit, dass sich die Auslaufdistanz im eindimensionalen Ansatz besser abschätzen lässt und die Kosten wesentlich geringer seien, als die von zwei- oder dreidimensionaler Modelle. Das Programm kann in drei Teilkomponenten gegliedert werden. Zum einen die graphische Oberfläche zur Bedienung und zum anderen jeweils eine Modellumsetzung einer Staub- und einer Fließlawine. In jedem Fall muss die Lawinenbahn jedoch manuell angegeben werden, sowie einige weitere Parameter wie die Lawinenbreite in den einzelnen Punkten.

- SamosAT

SamosAT (Snow Avalanche Modelling and Simulation Advanced Technology) wurde von der Wildbach- und Lawinenverbauung Österreichs in den Jahren 2004 bis 2007 entwickelt. Da dieses Modell zur Erstellung von Gefahrenzonenplänen in Österreich eingesetzt wird, sind die Anforderungen dementsprechend hoch. Zur Kalibrierung wurden 22 gut dokumentierte Lawinenereignisse herangezogen, um eine größtmögliche Genauigkeit zu gewährleisten. Das Modell selbst simuliert nicht die einzelnen Partikel einer Lawine, sondern die Massenbewegung an einzelnen Punkten eines festen Rasters, welches über den Hang gelegt wird. Die Zahl der Inputparameter ist groß und ermöglicht eine Umfassende Beschreibung der Umweltbedingungen wie die Topographie, die Einzugsgebietrauhigkeit, den Lawinentyp, die Lawinengröße sowie der Entrainmentdisposition, welche die weitere Aufnahme von Schneemassen beschreibt. Weiters können Dämme und Hindernisse, welche einen Impulsverlust der Lawine zur Folge haben, eingefügt werden.

- r.avalanche und GRASS GIS

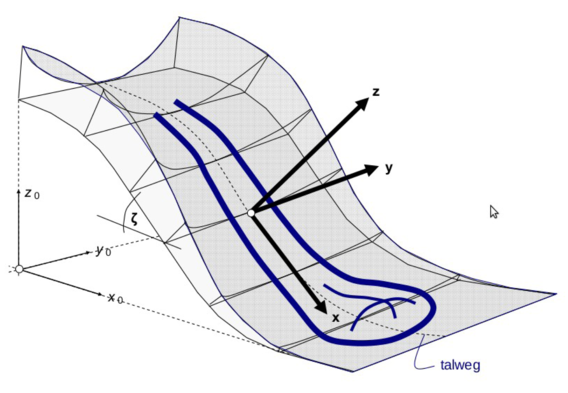

Die beiden bereits genannten Modelle zeichnen sich durch eine genaue, wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema aus. Besonders hervorzuheben ist, dass bei der Erstellung die Modelle anhand echter Ereignisse in einem langwierigen Prozess kalibriert und adaptiert wurden, womit von einer gewissen Zuverlässigkeit ausgegangen werden kann. Nachdem der Aufwand bei der Erstellung qualitativ hochwertiger Modelle sehr groß ist, sind die Kosten dementsprechend hoch. Einen etwas anderen Ansatz bietet der Einsatz von Open Source Software, bei der der geneigte User eingeladen wird, aktiv in den Implementierungsprozess einzugreifen um die Software zu verbessern. Bei der Recherche nach einem Open Source Modell wurde das Modell r.avalanche gefunden, welches genau diesen Ansatz verfolgt. Das Modell beschreibt den Abfluss einer zähen Masse entlang eines Hanges und ist auch in einer abgeänderten Version zur Modellierung von Muren verfügbar. Entwickelt wurde es von Martin Mergili am Institut für Geographie der Universität Innsbruck. Der Autor weist darauf hin, dass das Modell zwar unter größter Sorgfalt erstellt wurde, jedoch mit einem Bewusstsein über die Unsicherheiten eines solchen Modells verwendet werden sollte. Weiters bittet er um Erfahrungsberichte, um das Modell verbessern zu können. Die Berechnungen im Modell berücksichtigen die Fließbewegungen entlang einer konkaven Topographie hinab mit einer nur vertikal variierenden Flusslinie. Somit kann es nur sinnvoll an relativ einfachen Topographien eingesetzt werden (siehe Abbildung 16).

Das Modell wurde in C programmiert und kommt als Rastermodul für das Open Source GIS GRASS. Im Gegensatz zu weit verbreiteten Scripting-Sprachen wie Python, JavaScript oder R Script erfordert die Programmiersprache C die Übersetzung des Programmcodes in eine „maschinentaugliche“ Sprache, wobei eine binäre Datei entsteht. Dieser Prozess wird kompilieren genannt und muss bei r.avalanche angewendet werden. Hierbei benötigt man sowohl den Quellcode von r.avalanche als auch den von GRASS und gewisse Programmbiliotheken, welche sich in eigenen Enwicklerpaketen von GRASS befinden. Das bei r.avalanche beiliegende Shellscript, welches die Installation (und Kompilierung) durchführen sollte, war in der verwendeten Umgebung (Ubuntu 9.04 und 9.10) nicht anwendbar. Eine Kompilierung ohne Shellscript ergab zwar schlussendlich eine Binärversion des Modells, welches jedoch aus in dem Zeitrahmen unerfindlichen Gründen nicht fehlerfrei in GRASS zum Laufen gebracht werden konnte.

Temporärer Schutz « | Lawinenmodellierung

Institut für Geographie und Regionalforschung

Universität Wien

Universitätsstraße 7

1010 Wien

T: +43-1-4277-486 01