Lawinenbildende Prozesse

Generell wird bei den Vorgängen welche eine Lawine auslösen nach selbstauslösenden Prozessen und nach fremdauslösenden Prozessen unterschieden. In der folgenden Tabelle sind einige dieser Prozesse erwähnt:

| Selbstauslösende Prozesse | Fremdauslösende Prozesse |

| • nach flüssig Niederschlagsereignissen- Durchnässung des Schnees | • Bergsteiger, Tourenskigeher, Skifahrer, Snowboarder,.. |

| • Sonneneinstrahlung- Schmelzvorgänge | • Tiere |

| • Neuschneezuwachs- Lastenerhöhung der Schneedecke | |

Überdies hinaus sind weitere Faktoren maßgeblich für den Abgang einer Lawine. Die wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung ist das Vorhandensein einer Gleitschicht oder Gleitfläche. Weiters muss eine entsprechende Hangneigung gegeben sein. Bei einer Neigung zwischen 25 und 45° besteht die höchste Lawinengefahr. Jedoch kann dies nicht verallgemeinernd betrachtet werden und so können sich Lawinen sowohl im flacheren als auch im steileren Gelände lösen. In den folgenden Punkten sind einige Einflüsse, welche zur Bildung von Lawinen führen, beschrieben.

Einfluss des Windes

Der Wind wirkt auf vielfältige Weise beeinflussend. Bereits währendes des Schneefalls verändert der Wind die Struktur der einzelnen Schneekristalle. Durch seine Energie wird die Kristallstruktur aufgebrochen und es entstehen kleinere Kristalle und Splitter. Aufgrund des geringeren Volumens / der geringeren Fläche können sich diese kleineren Eisteilchen enger aneinander lagern. Folglich wird die Schneedecke kompakter. Durch die Richtung des Windes werden die Eisteilchen verblasen und an windgeschützter Stelle abgelagert. Diese Ablagerungen werden als Triebschneeansammlungen bezeichnet.

In der Folge werden jedoch nicht nur die Schneeteilchen in der Luft, sondern auch jene der obersten Schicht der gefestigten Schneedecke verfrachtet. Hier ist jedoch der Aufbau der Schneedecke zu beachten und die Windgeschwindigkeit. Je feuchter und schwerer die Schneedecke ist, desto kleiner ist natürlich die Möglichkeit des Windes die Teilchen zu verfrachten. Ebenso sollte mindestens eine Windgeschwindigkeit von rund 4 m/s gegeben sein. Setzt man die Windgeschwindigkeit in ein Verhältnis zur Schneeverfrachtung, so kann bei einer Verdoppelung der Windgeschwindigkeit mit einer achtmal größeren Schneeverfrachtung gerechnet werden (vgl. Gabel (1991), S.18).

Ein weiterer zu erwähnender Einfluss des Windes

ist die Wechtenbildung. Überströmt der Wind einen Kamm, Grat oder Bergrücken, so kommt es zu einer Geschwindigkeitszunahme. Dieser Prozess wird als Düseneffekt bezeichnet. Dadurch werden die Schneeteilchen vom Wind von der Luvseite zur Leeseite transportiert. Die dabei entstehenden Formen werden als Wechtenkeile bezeichnet. Wechten werden meist nur an ausgeprägten Graten gebildet und entstehen bereits bei Windgeschwindigkeiten von 7 m/s bis 27 m/s

- Abb. 5: Schneewechte (verändert nach www.wikipedia.org)

Einfluss der Strahlung

Der Einfluss der Strahlung auf die Kompaktheit der Schneedecke ist vor allem vom Verschmutzungsgrad abhängig. Dies ist dadurch begründet, dass dunkle Flächen die Eigenschaft besitzen mehr Energie zu absorbieren und helle Fläche, wie "sauberer" Schnee, die Energie zu reflektieren. Anders formuliert spricht man davon, dass helle Flächen eine hohe Albedo, dunkle Flächen eine niedrige Albedo besitzen.

Bei trockenem Neuschnee kann die Reflexion bis zu 95% betragen.

Die 5% welche absorbiert werden, werden über den Tag in der Schneedecke "gespeichert". So kann es geschehen, dass es in klaren Winternächten zu einer Wärmeabstrahlung von der Schneeoberfläche kommt. Dabei ist die Lufttemperatur höher als jene der Schneeoberfläche und es kommt zu einer Oberflächenreifbildung.

Es besteht die Möglichkeit der Ausbildung einer Reiffläche, welche in der Folge für Neuschnee als Gleitschicht fungieren kann und so die Gefahr einer Lawine erhöht.

Einfluss der Temperatur

Zwischen der Schneedecke und der sie umgebenden Luft besteht ein ständiger Wärmeaustausch. Dieser kann in zwei Richtungen passieren

- Ist die Temperatur der Schneedecke wärmer als die sie umgebende Luft, so fließt Energie von der Schneedecke in die Atmosphäre und die Schneedecke kühlt sich ab.

- Ist die Temperatur der Schneedecke kälter als die sie umgebende Luft, so fließt Energie von der Atmosphäre in die Schneedecke und folglich beginnt die Schneedecke zu schmelzen.

Grundsätzlich kann man sagen, dass Punkt 1 zu einer Festigung der Schneedecke und einem geringeren Lawinenrisiko führt und umgekehrt. Die steigende Lawinengefahr in Punkt 2 wird dadurch begründet, dass das Schmelzwasser, welches beim Abtauprozess entsteht, durch die Schneedecke sickert und am Boden eine Gleitschicht für die darauf liegenden Schneemassen darstellt.

Jedoch muss hier beachtet werden, dass vor allem die Zeit einen großen Einfluss auf die Prozesse darstellt. So ist es zwar richtig, dass eine massive Erwärmung z.B.: durch eine Föhnwetterlage oder Regen einen kurzfristig verschärfte Gefahr darstellt. Kommt es aber zu einer langsamen Erwärmung, so verfestigt sich eine trockene Schneedecke und die Bindung zwischen den einzelnen Schneekristallen wird erhöht. (vgl. Munter (1999), S.63/64). Weiters ist zu bemerken, dass auch Kälte einen negativen Einfluss auf die Lawinengefahr darstellen kann, da sie zu einer Konservierung von Gefahren führt.

Einfluss des Niederschlags

Bei der Betrachtung dieser Komponente auf die Lawinengefahr ist nicht die Gesamtschneemenge von Bedeutung, sondern vielmehr die gefallene Neuschneemenge. Diese wird meist in Neuschneemenge pro Stunde, Tag oder 48 Stunden angegeben. Der Grund für die Gefahr liegt in der sich nicht einstellenden Bindung zwischen Alt- und Neuschneeschicht.

Dabei wirkt die Altschneeschicht als Gleitfläche für den Neuschnee. Nach einigen Tagen hat sich aber meistens der Neuschnee gesetzt und dies führt zu einem Stabilitätszuwachs.

Munter gibt in seiner Publikation 1999 als Richtwerte folgende Gefahrenstufen an:

• 50 - 100 cm in 24 - 48 Stunden: große Gefahr

• 100 - 150 cm in 24 - 48 Stunden: sehr große Gefahr

• 150 - 200 cm in 48 - 72 Stunden: sehr große Gefahr

Einfluss der Schneemetamorphose

Die Schneemetamorphose wird in 3 Phasen unterteilt. Bei der Metamorphose selbst wirken vier physikalische Vorgänge im Wesentlichen auf die Verformung der einzelnen Eiskristalle:

1. Eiskristalle sind bestrebt ihre Oberfläche auf die kleinstmögliche Form zu verringern. (→ Minimierung der Oberflächenenergie)

2. Die an der Spitze eines Eiskristalls liegenden Moleküle verdunsten aufgrund eines höheren Dampfdruckes und sublimieren in Einbuchtungen anderer Eiskristalle wieder zu Eis. (→ Wasserdampfdruckverhältnisse)

3. Weiters bewegt sich der in Punkt 2 erwähnte Wasserdampf entweder ausschließlich durch Diffusion oder zusätzlich noch durch Konvektion (Luftströmung) innerhalb der Schneedecke von kleineren zu größeren Eiskristallen und von wärmeren zu kälteren Bereichen innerhalb der Schneedecke. (→ Wasserdampftransport)

4. Auch die einfallende Energie die zu Schmelzprozessen führt, wird zu den physikalischen Vorgängen gezählt. (→ Energiebilanz)

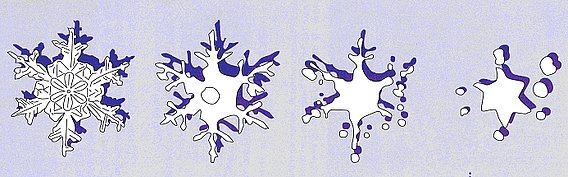

Abbauende oder isotherme Metamorphose:

Sofort nach der Ablagerung des Neuschnees beginnen die einzelnen Schneekristalle durch die oben erwähnten physikalischen Vorgänge eine Arte Kugelform anzunehmen. Dabei verdichtet sich die Schneedecke mit zunehmender Zeit und wird stabiler. Dieser Prozess wird weiters durch Zunahme der Temperatur beschleunigt und umgekehrt. Betrachtet man nun die Lawinengefahr unter diesem Kontext, so kann man sagen, dass diese mit der Zeit und bei Temperaturen über 0°C abnimmt.

- Abb. 6: Aufbauende Metamorphose (MUNTER (1999), S.47)

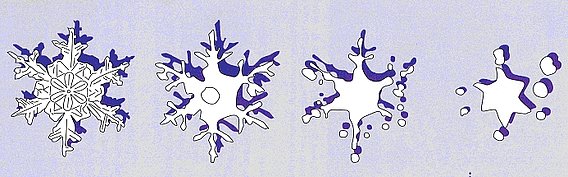

Aufbauende Metamorphose:

In dieser Phase bilden sich aus den einzelnen Schneekugeln Formen in der Gestalt von Prismen, Pyramiden oder Säulen. Durch die Kanten dieser so genannten Vollformen, werden die Porenräume immer größer und es kommt zu einer Entfestigung der Schneedecke

- Abb. 7: Aufbauende Metamorphose (MUNTER (1999), S.47)

Schmelzmetamorphose:

Ab einer Schneetemperatur von >0°C beginnt dieser Teil des Metamorphoseprozesses. Hierbei schmelzen die Oberflächenschichten der Schneekörner und es bildet sich freies Wasser, welches die Porenräume ausfüllt und somit zunächst zu einer Setzung und einem Zusammenziehen der Schneedecke, bedingt durch die Kapillarkräfte, führt.

Ändert sich die Temperatur nicht und hält der Schmelzvorgang weiter an, so kann dieses freie Wasser innerhalb der Schneedecke aufgrund seines Gewichtes und der wirkenden Schwerkraft nicht mehr gehalten werden und fließt zu Boden. Dort kann durch das Wasser eine Gleitschicht gebildet werden, auf welcher die Schneemassen zu rutschen beginnen können und so zu einer Lawine führen.

Einführung « | Lawinenbildung | » Gefahrenzonenplanung

Institut für Geographie und Regionalforschung

Universität Wien

Universitätsstraße 7

1010 Wien

T: +43-1-4277-486 01